第四章 印度尼西亚:在新地缘格局下的区域性海洋大国

印度尼西亚地跨亚洲、大洋洲两个大洲,有约2.4亿人生活在1.7万个岛屿上,17世纪初以来被荷兰人以“东印度公司”的名义殖民统治了350年。直到20世纪20年代,才在海外知识分子中确立以“印度尼西亚”作为国家名称,可见其命途多舛,晚近成国。

我们对其复杂国情很难做归纳,若跟着一般性资料描述,则只能简单地认为:这是一个在地理气候、族群文化、自然资源等方面都具有多样性的“世界第一大岛屿国家”。

立国晚、岛屿多,而且族群矛盾、宗教冲突与军人干政此起彼伏,因此,在客观上印度尼西亚难以完成所谓西方确立的现代民族国家(Nation State)概念上的国家化建设(State Building);但也许是印度尼西亚的精英群体缺乏自主话语体系建设的努力,因此该国在殖民化制度遗产的约束下罔顾国情,继续跟从西方:先是20世纪60年代跟随美国主导的冷战意识形态,纳入军事化围堵中国的“东南亚条约组织”;后于20世纪90年代以来接轨于核心国“后冷战”阶段要求的新自由主义制度体系。由此,其在参与全球化的同时,势必发生“去中央化”,致使国家调控难以实行,经济发展多灾多难。

本书超越一般资料的描述指出:印度尼西亚发展困境是内因和外因共同造成的。一方面,西方意识形态及制度体系不可能适用于这个由住在数千个岛屿上高度分散的原住民组成的海洋国家,其地理条件和族群文化的多元化,客观上确实难以被西方模式的现代政治手段整合为“民族国家”,这也导致其建国初期没有利用本土的资源优势“在地化”地完成国家工业化资本原始积累;另一方面,印度尼西亚跟从核心国地缘战略、照搬西方意识形态,导致外国资本大进大出,显然利于外资通过“资源资本化”来占有本地资源经济的收益,却并不构成在本地发展产业所必需的资本积累。延宕到当代,也就势必在全球资本化的竞争中被边缘化。因而,在金融资本全球化以来爆发的1997年亚洲金融危机和2008年华尔街金融海啸中,印度尼西亚的经济都受到了严重打击。

印度尼西亚在21世纪遭遇经济危机以来的复杂困境,只是资源出口国在金融资本全球化恶性竞争中势必“被边缘化”的必然结果。

不过,我们在把印度尼西亚纳入E7比较研究的时候,只能以印度尼西亚官方公布的有关数据和公开发表的资料做分析,引述的文字也基本上属于西方主流话语。[133]由此,对此类数据资料不可能涵盖的多元结构问题也就有待做进一步调查。

有鉴于此,以下分析只是初步的、粗浅的。

一、资源经济国家在全球危机下的困境

21世纪初影响世界经济走向的一件大事,是2001年美国IT泡沫崩溃爆发危机,由此促使其资本大量流出;随之,2003—2007年全球经济处于繁荣期,由此,全球对能源和原材料的外部需求增加。借助于此,作为资源出口国的印度尼西亚也乘着全球大宗商品价格的升浪,经济重新进入增长期。

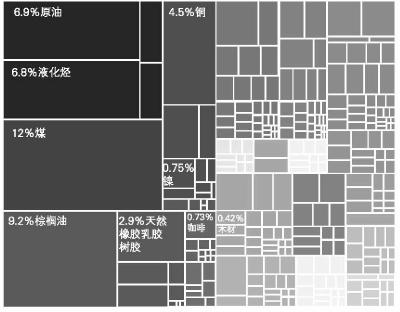

接着是2007年次贷危机引发2008年华尔街金融海啸。其间,全球经济随核心国家资本大进大出的周期性波动而变化。美国应对2008年华尔街金融海啸做出的量化宽松政策虽然推动原材料价格短期飙升,但随之便在2009年全球危机、2010年西方债务危机的压力下,因需求锐减而在2012年以后陡然下降。此后,印度尼西亚的出口结构依赖天然资源(见图4-1),因此一旦遭遇全球经济下行、对大宗商品的需求减少,以及投机资本流出原材料期货市场,出口品价格低迷就会使贸易盈余显著下降,印度尼西亚的资源出口经济也就无可避免地受到恶性冲击。

注:天然资源出口占最大份额,超过50%。

来源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indonesia Product Export Treemap.jpg。

图4-1 2012年印度尼西亚外贸图

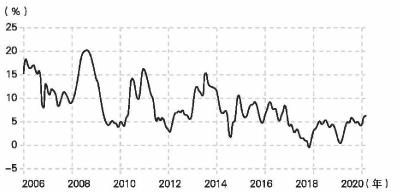

1.大宗商品原材料市场价格下降

印度尼西亚作为资源经济国家,其出口物资中的煤炭、石油、棕榈油、天然橡胶等能源和资源产品,占主要出口份额。这些出口品的价格波动,在21世纪的金融资本时代并非由供求决定,而是由核心国家不断扩张的金融流动性进入期货市场的规模和进出频率决定。美国2013年停止量化宽松政策之后,进入期货市场的资金减少,能源和原材料的价格随之下跌,直接打击了像印度尼西亚这类资源出口国的经济。

2.煤炭价格下滑

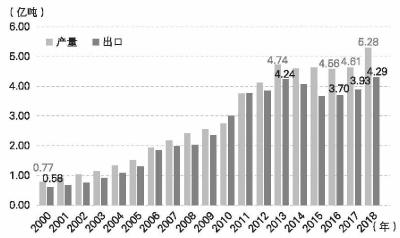

2000—2013年,印度尼西亚的煤炭产量和出口量逐步提升,连续14年保持同比高增长。从2014年开始,随着全球经济下行,印度尼西亚的煤炭产量和出口量同时逐步下降,直到2018年才开始明显回升。

印度尼西亚的煤炭占出口产业比重高达10.3%。据《印度尼西亚商报》2014年12月18日报道,2015年印度尼西亚政府的煤炭产量目标为4.6亿吨,其中出口3.5亿吨。2014年,印度尼西亚煤炭国内需求目标定为9500万吨,预计只能完成7000万吨。随着国际能源需求的疲软,煤炭价格下滑较快,已从2015年1月初的每吨约80美元下滑至12月的每吨64美元左右。[134]

据彭博社(Bloomberg)消息,2019年印度尼西亚煤炭产量达6.1亿吨,连续第二年大幅度增长,不断创出历史最高水平。预计已超过澳大利亚,印度尼西亚成为仅次于中国、印度和美国之后的位列全球第四的大煤炭生产国。印度尼西亚中央统计局(BPS-Statistics Indonesia)统计数据显示,2019年,印度尼西亚共出口煤炭4.56亿吨,同比增长6.43%,创至少2015年以来新高;出口额为214.5亿美元,同比下降10.44%,如图4-2所示。[135]

来源:中国煤炭经济研究网/金瑞期货。

图4-2 印度尼西亚煤炭产量及出口变化

3.棕榈油价格下跌

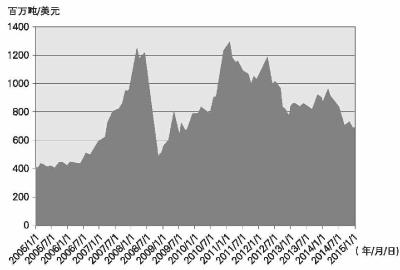

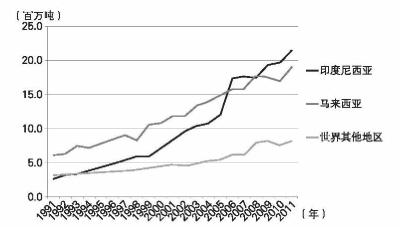

近年来,印度尼西亚棕榈油出口量持续增长,成为世界第一大棕榈油出口国,排第二的是马来西亚。印度尼西亚同时也是全球第一大棕榈油生产国,其总产量占到全球的60%左右,出口量则占到全球总出口的55%左右。印度尼西亚2008—2013年棕榈油出口量从1507万吨增至2122万吨,2014年大幅增加到超过2500万吨,此后增长放缓。出口市场主要为美国、印度、中国、欧盟、孟加拉国和巴基斯坦。但2011年以来,国际棕榈油价格下跌、国际需求疲软等因素,对依赖大宗商品出口的印度尼西亚产生一定负面影响,如图4-3所示。

注:2011年开始国际棕榈油价格整体下跌。

来源:https://news.mongabay.com/2015/03/declining-palm-oil-prices-good-news-and-bad-news-for-smallholders/

图4-3 2005—2015年国际棕榈油价格(百万吨/美元)

全球大豆供给充足、石油价格大跌、印度尼西亚生物柴油行业的棕榈油消费量不尽如人意等因素,导致棕榈油在生物柴油行业中的吸引力降低,国际需求下滑。2014年9月,马来西亚棕榈油价格跌至每吨1914马来西亚林吉特(约合567美元)的5年低点后,2014年以来国际棕榈油价跌幅已达19%。[136]

延伸阅读13

印度尼西亚砍伐大片森林造就棕榈油产业

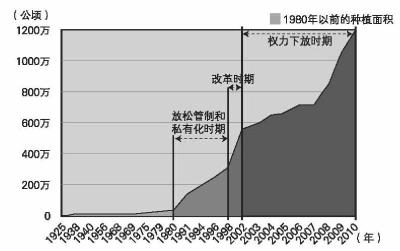

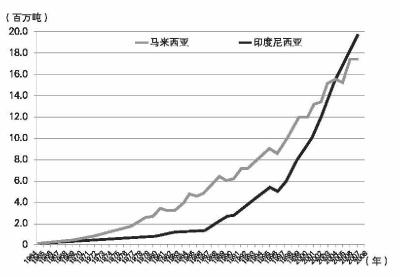

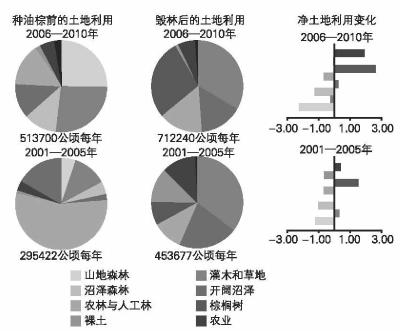

目前世界上有约20个国家在生产棕榈油,主要生产国只有三个,分别是马来西亚、印度尼西亚和尼日利亚,这三个国家的总产量占世界棕榈油总产量的88%,自1980年以来,印度尼西亚各届政府均竭力种植棕榈,2010年,全国共有约1200万公顷土地种植棕榈树,约占全国土地面积的6.3%(见图4-4)。自2005年起,印度尼西亚逐步取代马来西亚,成为世界最大的棕榈油生产国(见图4-5和图4-6)。

棕榈油生产加工业是印度尼西亚经济发展的支柱行业之一。根据统计,印度尼西亚棕榈油产业占出口产业的7.3%。

来源:https://fatwaramdani.wordpress.com。

图4-4 印度尼西亚政权迭起与棕榈树种植面积变化

注:不含棕榈仁油。

来源:联合国粮食及农业组织。

图4-5 全球棕榈油生产量(1991—2011年)

来源:mongabay.com。

图4-6 印度尼西亚与马来西亚棕榈油生产量(1964—2008年)

根据印度尼西亚中央统计局资料,目前棕榈树种植已占到农业产值的11.87%,2003—2006年,棕榈树种植业的产值平均增长率为17.8%,远高于整个农业部门8%的比例,同期棕榈油产量以每年约15.3%的速度增长,其中个体小农种植园增长最快,为20.7%,私营部门为15.9%。

印度尼西亚国内棕榈油消费增长缓慢,产品消费以食用为主。2006年棕榈油及衍生产品产量达1610万吨,其中国内消费420万吨,出口1190万吨,国内和国际消费市场份额比例约为3:7。为促进棕榈油出口,印度尼西亚曾将棕榈油出口税率从1999年的超过60%下调至现在的零关税,但政府仍保留了10%的初级产品增值税。

整理:薛翠

参考资料:

《2015年印度尼西亚棕榈油出口前景》,驻印度尼西亚使馆经商参处,2014-12-12。

《印度尼西亚棕榈油产业概况》,驻印度尼西亚使馆经商参处,2011-09-08。

《印度尼西亚棕榈油产业状况》,驻印度尼西亚使馆经商参处,2007-04-04。

二、过剩外资兴起“新圈地运动”

西方经济进入金融化阶段的重要特征,是几乎所有发达国家都发生金融虚拟化扩张。自从美国2008年采取量化宽松政策大规模向全球输出流动性来缓解本国金融危机以来,欧盟、日本相继推出不同版本的量化宽松政策,但实质性的后果只有一个——在全球形成金融产能过剩!随之,大规模增发的西方货币被跨国公司占有,但并不用于本国的实体经济投资,而是直接用于在产业经济国家做战略产业并购,以及在资源经济国家兴起“新圈地运动”。

我们在E7比较研究中认识到:若土地或其他自然资源被大规模圈占,其资源出口过程中的物流、结算等属于较高附加值的第三产业各个环节就都被跨国公司在海外完成,造成资源产品出口国留在本地的只有第一产业劳动者养家糊口的收益,客观上就没有在本地形成本国金融吸收存款的可能性。这样,国内很难拥有自我积累能力。

这个简单而深刻的教训,值得那些开放外资进入本国资源经济领域的边缘国家认真对待。印度尼西亚就是资源经济国家被海外资本推行圈地的典型案例。

延伸阅读14

印度尼西亚棕榈油产地的外资圈地

印度尼西亚棕榈油的主要产区在苏门答腊岛,苏门答腊岛的棕榈树种植面积和棕榈油产量占印度尼西亚总面积和产量的80%。

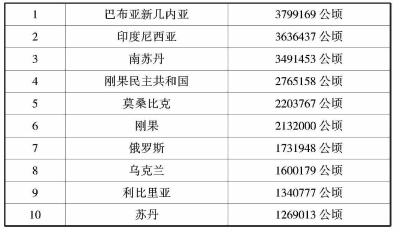

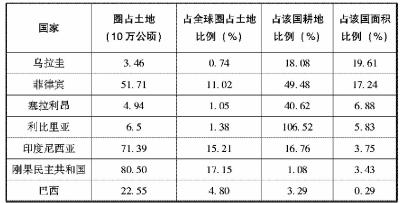

根据公共数据库Land Matrix,在被跨国资本垄断大规模国土面积的国家排行榜上,印度尼西亚排名第二,一共被征地3636437公顷,占全国面积的近1.6%,主要种植棕榈(见表4-1)。

表4-1 十大被跨国资本大规模占用国土面积的国家

来源:http://landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-deals/。

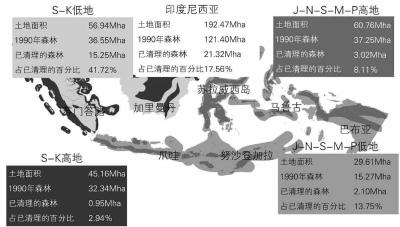

印度尼西亚国土面积19247万公顷,1990年,森林覆盖面积12140万公顷。过去30年,森林已经被砍伐2132万公顷,占全国面积的17.56%(见图4-7)。其中苏门答腊、加里曼丹与巴布亚三大地区土地,在2001—2010年主要用于种植棕榈树(见图4-8)。

来源:mongabay.com。

图4-7 印度尼西亚森林全图

来源:mongabay.com。

图4-8 印度尼西亚苏门答腊、加里曼丹与巴布亚地区土地使用变迁

(2001—2010年)

整理:薛翠

参考资料:

《2015年印度尼西亚棕榈油出口前景》,驻印度尼西亚使馆经商参处,2014-12-12。

《印度尼西亚棕榈油产业概况》,驻印度尼西亚使馆经商参处,2011-09-08。

《印度尼西亚棕榈油产业状况》,驻印度尼西亚使馆经商参处,2007-04-04。

以上专栏案例显示:依赖第一产业的大宗商品出口的印度尼西亚,确实出现了国土资源被跨国资本圈占的情况。同样依赖大宗商品出口的巴西,也出现类似情况。

下面的统计数据出自另一份研究报告,显示印度尼西亚及巴西是E7各国中国土被圈占面积及占国土面积比例最大的国家。

表4-2 2012年被外资收购土地最多的国家

来源:[美]鲁里·萨维奥里,P.奥托里科:《全球土地和水源争夺》,美国国家科学院院刊,110,No.3,第892—897页。

发展中的边缘国家在资本极度稀缺的条件下,大都制定了亲资本的政策。美国提出的“超级量化宽松”政策的要点是“0利率”,欧盟国家甚至提出“负利率”,于是,外资成本明显低于国内,这就造成发展中国家普遍制定特别优惠于外资的政策。国土资源被外资进入大规模圈占,也可以理解为发展中国家的主流配合着核心国主导的金融资本扩张的客观需求。同理,接受新自由主义意识形态的边缘国家势必承载金融扩张的代价,而在资源主权上发生“负外部性”的一种表现形式。据此可知,这种亲外资政策的后果,是错综复杂的。

1.外贸及出口下降

虽然近几年全球经济衰退打击了印度尼西亚的出口,但因为旺盛的内需,印度尼西亚同期还录得比较可观的增长率。其GDP在2009—2012年增长了20.2%,可是同期信贷/GDP比值亦上升了7.2%,潜藏着依靠信贷膨胀拉动经济的泡沫化危机。

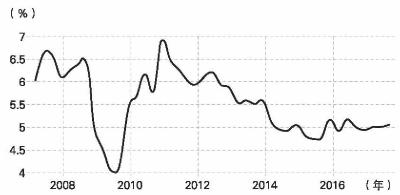

2012年以后,美国不仅结束量化宽松政策,而且进入加息周期;随之发生流向发展中国家的外资收缩甚至回流,原材料和大宗商品需求显著下降,印度尼西亚依赖外资流入和本国资源出口的经济终于不可避免地减速,GDP增长持续下降。到2015年第二季度下降至4.66%,为近5年来季度新低,2016年第一季度为4.92%。同期固定投资增长速度降至2008年以来最低点,外贸及出口同比双双下降,如图4-9所示。[137]

来源:全球经济指标数据网/印度尼西亚统计局。

图4-9 印度尼西亚GDP增长率

图4-9中曲线表明,印度尼西亚的经济增长水平在2008年华尔街金融海啸中下滑,其后一度反弹,但2011年开始持续下降。这种下降与其过度依赖出口的经济结构高度相关。

图4-10表明,印度尼西亚出口下降与GDP增长率下降都始于2011年;出口额到2016年已经跌回2008年华尔街金融海啸爆发时的水平。任何缺乏基本必需品生产能力的国家都不可能减少进口,这就势必导致国际收支恶化。印度尼西亚也属于此类国家。

来源:全球经济指标数据网/印度尼西亚统计局。

图4-10 印度尼西亚按月出口值

2.资金持续流出

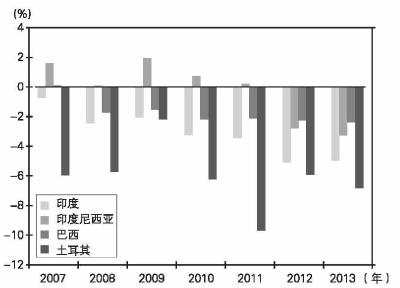

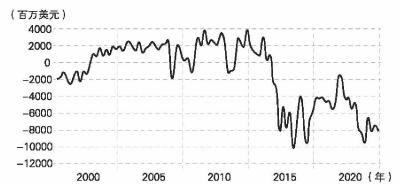

E7各国之中,印度、巴西、土耳其、南非长期录得贸易赤字。只有中国、委内瑞拉及印度尼西亚较长期录得顺差。但近年来印度尼西亚顺差额下跌,如图4-11所示。

来源:全球经济指标数据网/印度尼西亚统计局。

图4-11 印度尼西亚贸易差额

可是与此同时,印度尼西亚的国际收支赤字恶化,资金持续流出,如图4-12和图4-13所示。

柱图清晰表明,印度尼西亚的经常项目在2011年以后成为净逆差,持续录得国际收支赤字,表示资金持续净流出。

图4-12 近年新兴国家经常项目赤字占GDP的比重

来源:全球经济指标数据网/印度尼西亚中央银行。

图4-13 印度尼西亚经常账户近年连续录得赤字

3.外债上升

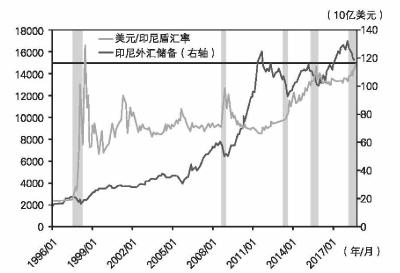

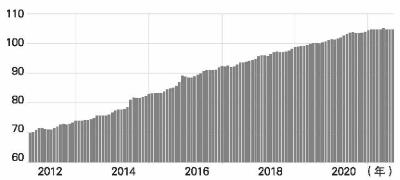

印度尼西亚的外债曾在2006年回落到1326亿美元,可以说在2008年华尔街金融海啸之前都长期处于稳定的阶段,规模变化不大。但在2009年之后则连续10年快速增长,大量的外资以借外债的形式流入印度尼西亚国内。现在印度尼西亚的外债规模超过4000亿美元(2019年12月数字),如图4-14所示,但近年来外汇储备最高峰时也只有不到1320亿美元水平(2017年12月),另有不到80吨的黄金储备。

印度尼西亚高度依赖外资流入为国际收支融资。其国债债券的海外持有率达33%。这种依赖外债的财政赤字和国际收支融资的方式,使印度尼西亚的货币在面对国际金融震荡冲击时相当脆弱。[138]

来源:全球经济指标数据网/印度尼西亚中央银行。

图4-14 印度尼西亚外债规模持续上升

4.币值急挫

印度尼西亚面对输入型金融危机最典型的症候是币值急挫。

来源:https://m.sohu.com/a/252816563 483467。

图4-15 印尼汇率与印尼外汇储备

1998年亚洲金融危机期间,印度尼西亚盾跌至1美元兑16650的历史低位,其后逐步回升,曾在2010年11月上升至8881的水平。但在2008年华尔街金融海啸的打击下,印度尼西亚盾汇率又再次断崖式下挫。其后逐步恢复,但2013年6月美联储量化宽松结束预期使新兴国家普遍面临金融及币值震荡的形势,印度尼西亚盾再次开始下滑。2013年6月13日,印度尼西亚央行企图通过加息手段来缓解资本外流和货币贬值的趋势,这也是所有新兴国家面临本币下跌时采取的典型市场化手段,但也大都难以走出困境。此后印度尼西亚盾跌势不止,2015年9月一度跌至超过14700,接近历史最低水平。2017年还是在13150—13600低位徘徊。

亚洲金融危机20年后,印度尼西亚始终遭受输入型金融危机的困扰。这也是很多无法维护国家经济主权的发展中国家的困局。

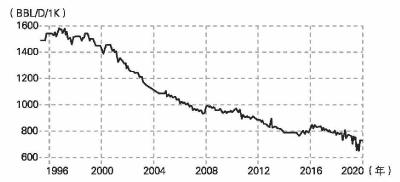

三、印度尼西亚石油从出口转为进口引发的矛盾

印度尼西亚曾是石油输出国组织(OPEC)成员,但由于油田老化、储量衰竭,石油产量和储量不断下降,已经从出口国转为进口国。由此而引发的矛盾非常复杂甚至很尖锐。其经验教训对资源经济国家具有典型意义。

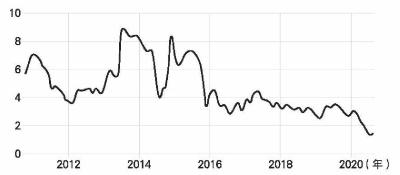

1.印度尼西亚国内石油产量下降

近年来,印度尼西亚探明石油储量基本稳定在6亿吨左右,但占世界石油总探明储量的比重从2006年的0.4%降低到目前的0.2%。如未增加新探明储量,再有11年的时间,印度尼西亚的石油将被开发殆尽。

2006年以来,印度尼西亚的石油年产量降到5000万吨;2012年已降至4460万吨。与此同时,国内石油消费量却逐年攀升,由2006年不足6000万吨上升到2012年的7160万吨,增长约19%。从2006年起,印度尼西亚就成为石油净进口国,并于2008年退出石油输出国组织,到2012年,印度尼西亚石油对外依存度已经高达37.7%。[139]

2.能源对外依存度攀升

2014年印度尼西亚政府预算案中原油产量设定为81.8万桶/天,实际产量不足80万桶/天,2015年政府预算案设定目标为90万桶/天,预计实际产量只能达到85万桶/天。如图4-16所示,印度尼西亚的原油生产量呈持续下降趋势。另据印度尼西亚石油协会预计,2019年印度尼西亚将成为能源净进口国,届时印度尼西亚能源需求为每日610万桶石油当量,其中石油、天然气、煤炭仅能满足每日604万桶石油当量的需求。预计2025年印度尼西亚能源需求缺口将扩大至每日240万桶石油当量。[140]

来源:全球经济指标数据网/美国能源信息部。

图4-16 印度尼西亚的原油生产量持续下降

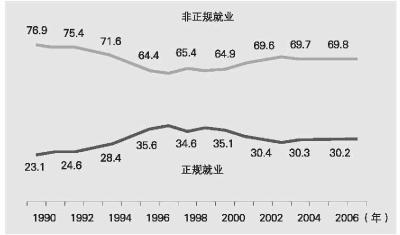

3.日益不满的工人

印度尼西亚近年依赖资源产品出口和外资的经济增长并不对本国制造业形成拉动作用,也由此缺乏相对应的就业增长。2007年2月官方公布的失业率达9.75%。政府希望发展制造业以吸纳就业。近年,通过刺激内需,失业呈下降趋势。虽然印度尼西亚有严格的劳动法,可是69.8%的就业劳动力都是缺乏福利保障的非正规雇佣。2012年10月及2013年10月,连续两年印度尼西亚爆发大罢工,数以十万计工人上街示威要求增加最低工资及改善待遇。

图4-17表明,印度尼西亚的非正规就业占比从1990年的约77%下降到1996年的约64%;而在21世纪则回升到约70%。非正规就业劳动力占比过高,在大多数加入全球化但被边缘化的发展中国家属于普遍现象。虽然过去10年印度尼西亚录得可观的经济增长,但贫富分化却日益严重。政府发展制造业以增加就业,但在全球生产过剩的恶性竞争压力下,雇主往往利用外包和临时合约来绕过严格的劳工法。其结果是近年出现日益频繁的大规模罢工。

资料来源:research.stlouisfed.com。

图4-17 印度尼西亚的就业情况(1990—2006年)

譬如2012年10月3日,据称达200万工人在印度尼西亚20多座城市进行大罢工。这次全国工人举行的大罢工造成雅加达、勿加西、丹格朗、德博、茂物、巴淡、万隆、三宝龙等地的至少12个工业区陷入瘫痪。印度尼西亚工会联盟估计这次全国大罢工的参加人数至少有300万。在雅加达,示威工人挤满总统府、印度尼西亚大酒店环形公路、国会大厦及劳工与移民部前,要求取消外包制度,在勿加西,大约75万工人在7个工业区举行罢工。工人在示威中提出3个要求,即要求取消外包制度,要求提高最低工资修正有关基本生活费的条例,要求实行全国人民健康保险。

2014年1月12日开始,印度尼西亚禁止出口未经处理的矿物,目的是希望令矿物留在国内加工后再出口,增加附加值,以及创造更多职位。这项措施间接反映出资源出口国的困局——出口资源的收益只占整体产业链中的一小部分,大部分附加值都在提炼加工及金融结算等领域,而这些收益往往被跨国企业占有。

4.通胀压力民怨日深

印度尼西亚一直有通胀,1997年亚洲金融危机期间,其通胀率曾飙升至82.4%。

随着2008年华尔街金融海啸及核心国对外转嫁危机,通过量化宽松政策造成的国际粮食、能源等期货市场价格蹿升,引发进口国通胀及燃油价格高涨,使得能源和粮食进口依存度高的边缘国家民众生活压力日益沉重,进一步加剧了社会不满情绪。2008年华尔街金融海啸后,印度尼西亚通胀率又升至12%的水平,其后有所回落,到2013年通胀水平仍然高达9%,如图4-18所示。同年6月政府减少燃油补贴,致使石油价格提升44%,柴油提升22%。2013年10月31日,再次有数十万群众响应工会的呼吁在全国各地罢工示威,要求提高法定最低工资,这迫使雅加达的最低工资提升了44%,至每月约200美元。

来源:全球经济指标数据网/印度尼西亚统计局。

图4-18 印度尼西亚的食品通胀率

5.印度尼西亚国内石油消费补贴及其调整困境

印度尼西亚是东南亚乃至全球零售油价最低的国家之一,政府每年拨付大量预算资金用于燃油补贴。1997年亚洲金融危机发生后,时任总统苏哈托试图减少燃油补贴,随即导致油价暴涨并引发骚乱,这成为执政30多年的苏哈托在动乱中下台的导火索之一。

燃油补贴政策是指政府补贴国内外石油产品差价,保证国内消费者享用低价燃油。这项政策始于苏哈托掌权初期。在执行初期,燃油补贴政策受到了民众欢迎,中下层民众也因此能平等地享用国家丰富的石油资源。但由于贫富差距逐渐扩大,人民群众对石油产品的消费不平衡。据统计,贫困阶层燃油消费支出约为其月收入的0.2%,而富裕阶层的支出则是其月收入的7%—8%。据测算,约71%的燃油补贴被拥有汽车、摩托车等的中产阶层以上人口享用。

印度尼西亚油品的持续低价位刺激了国内油品消费,加上工业化发展的用油需求猛增,侵蚀了石油出口创汇能力,同时还需要进口大量石油,加重了印度尼西亚的财政负担。据不完全统计,仅在苏希洛总统执政的10年间,印度尼西亚政府花在燃油补贴上的财政支出就高达1370万亿印度尼西亚盾(约合1141亿美元),2015年印度尼西亚燃油补贴开支将达227亿美元,占财政支出的15%,成为政府的沉重包袱。

燃油补贴使印度尼西亚国内的汽油和柴油价格远远低于国际市场水平,导致燃油走私猖獗,使国家资源大量流失。据不完全统计,印度尼西亚每年因燃油走私蒙受的损失高达8.8万亿印度尼西亚盾(约7.3亿美元)。

印度尼西亚财政部预测,上调油价将每年为印度尼西亚政府节约120万亿印度尼西亚盾(约合100亿美元)的财政预算,并减少印度尼西亚经常账户赤字至少20亿美元,缓解财政支出紧张的状况。

但上调油价导致国内通货膨胀风险上升。2013年6月印度尼西亚政府调高油价后,年通胀率即上升到8.4%。(2008年华尔街金融海啸后,印度尼西亚通胀率曾急升至12%,这表明发展中国家面对输入性通胀的困局。)

来源:全球经济指标数据网/印度尼西亚统计局;https://tradingeconomics.com/in-donesia/consumer-price-index-cpi

图4-19 印度尼西亚消费者物价指数(2011—2019年)

油价上涨是通货膨胀的主要因素,导致企业物流、工资和生产等成本随之上升,特别是对能源依赖度较大的交通运输、渔业捕捞等行业,经营成本也将大幅增加。印度尼西亚运输业协会副主席布迪表示,此次上调油价将使运输成本提高约10%。

来源:全球经济指标数据网/印度尼西亚统计局;https://tradingeconomics.com/in-donesia/inflation-cpi。

图4-20 印度尼西亚通胀率(2011—2019年)

由于经营成本上升,一些企业不得不裁员或者倒闭,导致失业率上升。对于印度尼西亚的普通民众而言,油价上涨意味着生活成本的提高,贫困人口的生活将不可避免地受到冲击。据世界银行统计,目前共有约2900万印度尼西亚人生活在贫困线下,油价每提高1500印度尼西亚盾(约合0.13美元),贫困率即上升约0.7%。

四、印度尼西亚经济发展的其他制约因素

印度尼西亚近年寄希望于利用其劳动力成本优势发展成制造业大国,但困难重重。如前所述,印度尼西亚的国情和历史等基本因素存在对所谓“发展”的根本性制约,并不完全适用于西方的民族国家概念,也不能完全符合西方中心主义的国家政治建设等制度要求。印度尼西亚的经济发展,受制于多种复杂的内外部因素。

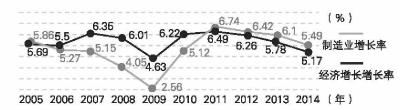

若按照一般产业资本发展的条件来看,虽然印度尼西亚在全球前25位出口国中直接生产成本最低,但在物流效率方面排名第59位,廉洁指数排第114位,经商指数排120位。[141]这些都对在地化产业发展构成负面影响。与此同时,印度尼西亚也没有建立完整的工业结构,缺乏完整的本地供应链,在材料、零件和机器仪器等方面均依赖进口,即使形成劳动力密集型产业,也只能是位于低附加值端的出口加工业。总之,印度尼西亚发展制造业之路还是困难重重,如图4-21所示。

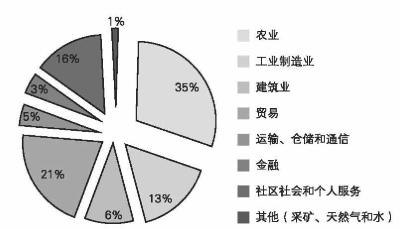

图4-22中的就业比例说明:在印度尼西亚就业人口中,居于前三位的分别是农业(占35%)、贸易(占21%)、社区社会及个人服务等(占16%),排在第四位的制造业只占13%。接下来是不足10%的就业领域:建筑业占6%,运输、仓储和物流占5%,金融占3%,采矿、水利等占1%。

来源:http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/15/sby-seeing-red-manufacturing-report-card.html。

图4-21 印度尼西亚制造业增长率及经济增长率

图4-22 15岁或以上劳动力从事产业分布(2013年)

综合多种因素分析,由于经常账户较长期录得逆差、高度依赖大宗商品贸易、债券收益率与美国金融资本过度关联,印度尼西亚可谓亚洲主要经济体中最脆弱者。[142]

据《经济学人》制定的新兴市场资本冻结指数(2012年),印度尼西亚面对资本突然流出的风险属于危险水平,在新兴七国中仅次于土耳其。国际资本市场的波动令外资流出、股市及债市震荡,融资成本升高,导致投资减少,经济增速减缓,民众愈发不满。

五、21世纪新地缘格局中印度尼西亚的海洋力量展望

在新一轮全球产业大转移中,全球最重要的地缘战略核心带将不在太平洋,而是在印度洋。

不少人说21世纪是太平洋世纪,那只是美日本位的想象而已。从地缘战略角度来看,实际上21世纪是印度洋—中国南海的世纪,或者印度洋—中国南海—西太平洋世纪。这些海域布满全球最繁忙的海洋航运线,而且在接下来的数十年,对于全球经济来说只会愈来愈重要。

印度尼西亚位处南印度洋及太平洋的重要战略位置。印度尼西亚是唯一同时毗连中国南海、印度洋及西太平洋的国家。换言之,印度尼西亚位于21世纪地缘战略的地理中心点。

1.锐意发展造船业

作为千岛之国,印度尼西亚海岸线总长达95000公里,具有发展造船业的潜能。

印度尼西亚总统乔科维(Jokowi)锐意发展造船及航运业,把印度尼西亚打造为世界级的航运强国。他提出:“所有国有的船只必须本地制造。”2005年印度尼西亚航运部门共拥有6041艘船只,到2016年已增加至25352只,增幅达310%,其中超过90%为印度尼西亚制造。作为拥有丰富海产资源的国家,印度尼西亚计划耗费4.6万亿印度尼西亚盾建造5000艘捕鱼船。此外,印度尼西亚也致力于发展成地区性海洋强国,正筹备建造一艘价值6000亿印度尼西亚盾、长120米的航空母舰。

2.印度洋航运线转移与新地缘格局

其实印度尼西亚的海运潜能不仅仅在于造船业,海运是全球贸易的血脉,海上集装箱航运仍然是最便宜的远程货物运输方式。近5年来,集装箱船的平均运载容量已经增加了30%。目前,最大的船只最高可负载19224个集装箱。而世界各地大型的船厂正积极建造能负载达20000 TEU[143]的货船。技术评估组织DNV GL甚至认为负载量高达24000 TEU的货船,在技术上也并非不可能实现。[144]

更大型集装货船涉及的不仅仅是技术和成本问题,还有主要航运线的转移。海洋货运是全球资本主义商品流通的命脉。可以说,全球资本主义从诞生那天开始,便与海运密不可分。航运线是海洋军事力量覆盖的重要内涵。苏伊士运河、巴拿马运河、波斯湾、印度洋、马六甲海峡,乃至中国南海等,在不同历史时期成为重要的地缘战略区域。更大型的集装货船将不利于通过某些较狭窄及水深较浅的传统航线(如马六甲海峡)。开拓新的深水航运线也意味着海洋地缘力量线将发生转移,全球集装箱货运船只愈趋庞大,马六甲海峡等水浅狭长的传统航运线将不再适合巨型船只通过。印度尼西亚极有潜力发展新的深水航运线。目前,整个东亚依赖的印度洋穿越马六甲海峡航运线,将会转向从南印度洋穿越印度尼西亚进入中国南海。届时,区内地缘战略布局将出现重大改变。

也许在不久的将来,印度尼西亚将成为区内具有重要地缘战略价值的国家。一个兼具丰富天然资源、人力资源及地缘战略优势的发展中国家,其未来发展路径值得研究者密切关注。尤其是核心国在全球危机深化之际高调提出重返亚太、把军力的60%部署到中国周边,来体现其“亚太再平衡”战略;接任的政治家又发起“贸易战”“科技战”等“去中国化”的策略。在迫使中国“硬脱钩”的“新冷战”地缘政治格局变迁之中,目前,如印度洋、马六甲海峡、中国南海这些海上地缘战略热点周边的国家,是世界上最重要也是最针锋相对的,它们都会主动或被动地“选边站”。这无疑将深刻影响亚洲和太平洋的地缘战略布局。

小结

虽然印度尼西亚拥有丰富的天然资源和劳动力资源,“二战”后也曾经挣扎着改变殖民地政治经济制度,并且通过主办不结盟运动的1955年“万隆会议”,力图挣脱帝国主义控制第三世界之格局,然而,岛屿地理和多元文化等国情矛盾制约着西方模式的现代国家制度的构建,加之受冷战时期双寡头地缘战略的裹挟,印度尼西亚的土地改革与社会改革相继中断,至今仍沿袭殖民化时代留下的大种植园经济模式,大量出口农作物和资源产品,长期处于国际产业分工低端。

20世纪90年代西方推进全球化以来,印度尼西亚也曾经靠提供廉价资源和劳动力承接发达国家的加工业,但未能改变资源出口国的境遇。进入21世纪以来,印度尼西亚受西方金融危机影响,经济波动和社会冲突明显恶化;在因美国结束量化宽松政策而造成一般发展中国家的能源和原材料出口价格大幅度下降的打击下,印度尼西亚也陷入国际贸易赤字与债务大幅度增加、国内通胀和财政赤字恶化的困境,这不仅直接遏制了其国内基本建设的努力,也压抑了追求全球化的传统外向型经济路径;何况这种牺牲本国自然环境以换取经济增长的发展主义道路,不可能有惠及全民的包容性经济发展。若在“新冷战”地缘政治格局变化之中做了服从于核心国的“选边站”,印度尼西亚会更多承受危机重重的核心国的成本转嫁……

综上所述,在印度尼西亚的发展路径上埋伏着发展主义陷阱的典型症状:纳入全球化派生的贸易与资本账户双赤字,及其造成的国内高通胀、汇率急剧波动、财政赤字恶化,乃至继之而来的社会及政治动荡。